Der Artikel ist zuerst auf Perspective Daily erschienen. Perspective Daily ist Deutschlands erstes Medium für Konstruktiven Journalismus das sich neben Entwicklungen im Bereich Umwelt und Ernährung mit einem breiten Themenspektrum befasst. Den Originalbeitrag mit Diskussionsbeiträgen findest du hier.

Kompromisslos frisch, qualitativ hochwertig – und gnadenlos günstig. So sind sie alle, die Lebensmittel in deutschen Supermärkten und Discountern.

Jedenfalls dann, wenn man der Werbung Glauben schenken mag: Immer neue Angebote versprechen Schnäppchen, die für die einen unverzichtbar sind, um den Geldbeutel zu schonen, für die anderen aber wie ein Gruselkabinett der Schleuderpreise wirken.

Brathähnchen für 2,22 Euro, ein Liter Milch für 79 Cent und ein 2-Kilogramm-Sack Äpfel für 1,11 Euro. »Wie soll das funktionieren?«, fragte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) bei öffentlichen Auftritten Anfang des Jahres immer wieder.

Damit dreht Klöckner munter mit an dem Karussel aus gegenseitigen Schuldzuweisungen, das sich seit Jahren dreht und so jede Lösung für die Probleme auf dem deutschen Lebensmittelmarkt verhindert – und die Krise so zum Dauerzustand macht.

Kurz zusammengefasst läuft das Spiel so: Die Landwirt:innen protestieren gegen den Preisdruck der Handelsriesen. Diese wiederum pochen auf die Wichtigkeit niedriger Preise für die Verbraucher:innen und schieben die Verantwortung auf »König Kunde«. Nach dem Motto: Wir Kund:innen wollten es ja so und müssten für einen Wandel nur selbst dazu bereit sein, mehr zu zahlen. Und dann wäre da noch »die Politik«, die sich aus der Affäre zieht, indem sie sich, um ja nicht in den »freien« Markt einzugreifen, auf fromme Appelle beschränkt. Es möchten doch bitte alle schön fair zueinander sein!

Doch wie frei ist ein Markt, in dem nicht einmal 5 Konzerne fast den gesamten Umsatz kontrollieren? Und wer könnte wirklich etwas ändern an Schleuderpreisen, die Landwirt:innen, Umwelt und Tiere kaputt machen?

Die Illusion der Wahl: »Die großen 4« beherrschen die Regale

Die spannendsten Recherchen beginnen mit vermeintlichen Wahrheiten, die sich nach und nach in Luft auflösen. So auch die Erkenntnis, dass sich hinter der vorgeblichen Vielfalt in der deutschen Marktwirtschaft oft nur einige wenige, dafür umso größere Konzerne verbergen. Anders gesagt: Die Qual der Wahl bleibt den Verbraucher:innen in Wahrheit erspart.

So verhält es sich auch auf dem Lebensmittelmarkt. Hier teilen sich diese 4 Konzerne 85% des Gesamtumsatzes mit Lebensmitteln in Deutschland untereinander auf (Stand 2017):

- Edeka: Mit einem Marktanteil von 20,3% macht die Edeka-Gruppe mit dem zugehörigen Discounter Netto einen jährlichen Umsatz in Höhe von 56 Milliarden Euro. Jeder fünfte für Lebensmittel ausgegebene Euro in Deutschland landet hier.

- Schwarz-Gruppe: Das Firmenimperium von Unternehmensgründer Josef Schwarz umfasst circa 7.000 Lidl- und Kaufland-Märkte in Deutschland mit einem jährlichen Umsatz von fast 40 Milliarden Euro. Weltweit betreibt allein Lidl über 11.000 Filialen in 29 Ländern.

- Rewe Group: Die Rewe Group umfasst die Rewe-Supermärkte, den Discounter Penny und darüber hinaus auch Nicht-Lebensmittelhändler wie den Baumarkt Toom. Der Umsatz mit Lebensmitteln beläuft sich auf fast 35 Milliarden Euro.

- Aldi: Die Discounterkette Aldi unterteilt sich in Aldi-Nord und -Süd. Im März dieses Jahres gaben die beiden weltweit tätigen Unternehmensgruppen bekannt, dass sie ihr Sortiment bis Ende 2020 vereinheitlichen wollen, um Kosten zu sparen. Gemeinsamer Jahresumsatz: 30,5 Milliarden Euro.

Die großen 4 bilden so einen schmalen Flaschenhals, den die meisten Erzeuger:innen von Lebensmitteln passieren müssen, wenn sie zu uns, den 83 Millionen Verbraucher:innen in Deutschland, durchdringen wollen.

In ewigen Rabattschlachten kämpfen sie untereinander um Kund:innen. Den so entstehenden Preisdruck geben sie an die Landwirt:innen weiter, die keine andere Wahl haben, als immer billiger zu produzieren. Das wiederum zwingt sie dazu, Abstriche zu machen: beim eigenen Verdienst, der Warenqualität oder den Haltungsbedingungen ihrer Tiere – oder bei allem gleichzeitig.

Damit ist die Sache klar: Die Politik muss dieses sogenannte »Oligopol« der großen 4 zerschlagen, oder zumindest so regulieren, dass eine für Erzeuger:innen, Tiere und Umwelt faire Produktion möglich ist.

Oder?

So habe ich zumindest am Anfang meiner Recherche gedacht. Bis ich mit Andreas Lueg-Arndt gesprochen und gelernt habe, dass das nur ein Teil der Wahrheit ist.

Um die Spielregeln der Lebensmittelerzeugung vom Acker bis zum Teller zu verstehen, müssen wir unser Verbraucher:innen-Augenmerk auf 3 weitere Spielfelder richten.

Spielfeld 1: Das Dickicht der Produktionsketten

Andreas Lueg-Arndt ist Volkswirtschaftler und Experte für Wettbewerbspolitik und Regulierung. Er sieht das Supermarkt-Oligopol durchaus problematisch: »Ich will nicht sagen, dass die Marktmacht der großen 4 in einigen Situationen nicht dazu führt, dass Erzeuger:innen unter Druck geraten und nicht so viel verdienen, wie sie es vielleicht könnten«, stellt er klar. Meist lägen die Probleme jedoch ganz woanders.

»Wir müssen im Einzelfall genau schauen, wer da eigentlich mit wem verhandelt und wie die Preise entstehen«, betont Lueg-Arndt in unserem Gespräch immer wieder. Denn die Produktionsketten von den Erzeuger:innen bis hin zu uns Konsument:innen sind oft viel komplizierter, als sie auf den ersten Blick erscheinen.

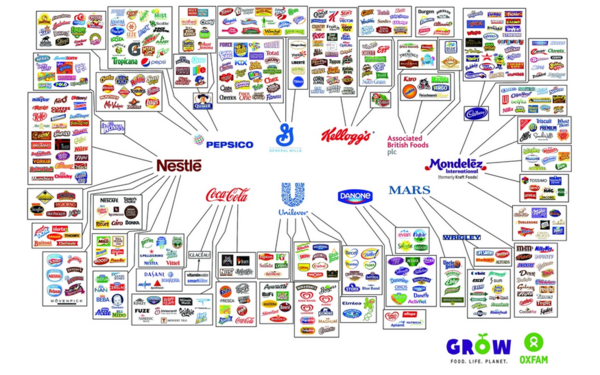

Erinnern wir uns an das Schaubild von oben: »Nestlé, Coca-Cola, Ferrero und viele mehr – das sind sehr große Hersteller der Nahrungsmittelindustrie«, sagt Lueg-Arndt. Ob die Händler wirklich mächtiger sind als diese Hersteller?

Eher nicht – das zeigt sich an immer neuen Preiskämpfen mit der Industrie. Als etwa im März bei Rewe viele Nudelregale leer blieben, hatte das nur bedingt mit Coronahamsterkäufen zu tun; denn der Supermarkt hatte Pasta vom italienischen Hersteller Barilla just zu dieser Zeit aus den Regalen verbannt, weil der Streit um die Lieferpreise eskaliert war. Nur wenige Wochen zuvor hatte Edeka bestimmte Produkte von Coca-Cola boykottiert, weil der Getränkeriese die Preise erhöhen wollte. Umgekehrt können es sich die Supermärkte jedoch nicht leisten, etablierte Produkte dauerhaft nicht anzubieten. Die gegenseitigen Abhängigkeiten seien hier zu groß, so Lueg-Arndt.

Doch wie sieht es mit Grundnahrungsmitteln aus, die nicht exklusiv von einzelnen Herstellern angeboten werden, etwa Milch?

Schließlich haben Bäuer:innen keine globalen Absatzmärkte und riesige Rechtsabteilungen wie ein weltweit agierender Hersteller von Spaghetti oder Zuckerlimo.

Nicht anders, wie Andreas Lueg-Arndt erklärt: »Was viele nicht wissen: Rewe, Edeka und Co. fahren nicht auf den Hof vom Bauern nebenan und fragen ›Kannst du uns bitte deine Milch verkaufen?‹.« Ein Großteil der Milchbäuer:innen sei stattdessen an große Molkereiunternehmen wie das Deutsche Milchkontor oder die Unternehmensgruppe Theo Müller (mit Marken wie Müllermilch, Weihenstephan) gebunden – mit Verträgen, »die es in sich haben können«. Es sind diese »Zwischenhändler«, die wiederum in Preisverhandlungen mit den Handelsketten treten.

Ähnliches gilt für die Fleischindustrie: Hier sind es meist große Schlachthöfe, die die Preise mit den Händlern ausmachen. Die Tönnies Holding etwa, deren Eigentümer Clemens Tönnies auch als Aufsichtsratsvorsitzender des Bundesligisten Schalke 04 bekannt ist. Tönnies und 20 weitere fleischverarbeitende Unternehmen (darunter Herta/Nestlé, Meica, Rügenwalder und Wiesenhof) fielen schon mehrfach durch illegale Preisabsprachen gegenüber dem Handel auf. Das »Wurstkartell« wurde 2014 vom Bundeskartellamt zu einer Rekordstrafe von 338 Millionen Euro verurteilt. Später nutzten die Verantwortlichen ein rechtliches Schlupfloch, um große Teile der Strafe zu umgehen.

Wie in vielen anderen Bereichen wirkt die Coronakrise auch hier wie ein Brennglas für Missstände, die ohnehin schwelen: Die meist osteuropäischen Billiglöhner:innen, die von Subunternehmen angeworben und beschäftigt werden, leben und arbeiten unter katastrophalen Bedingungen. Sie werden in kleinen Wohnungen zusammengepfercht, ähnlich wie die Tiere, die sie reihenweise töten und zerlegen müssen:

Tierleid, Ausbeutung und unhygienische Zustände sind die extremen Folgen der Billigfleischindustrie.

- »Greenpeace«-Landwirtschaftsexpertin Stephanie Töwe gegenüber der »Tagesschau«

Die positive Nachricht: Weil Corona nun viel Aufmerksamkeit auf diesen krankenden Teil unseres Wirtschaftssystems lenkt, bietet sich die Chance auf Veränderung. In diesem Fall bedeutet das einerseits, schon geltendes Recht mit engmaschigen Kontrollen konsequent durchzusetzen, andererseits, die Daumenschrauben weiter anzuziehen. Die politische Reaktion folgte unmittelbar: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte an, in der Fleischbranche »aufräumen« zu wollen. Wenig später beschloss die Bundesregierung ein Verbot für Werkverträge und Leiharbeit.

Doch einen einzelnen Stall auszumisten, macht noch keinen sauberen Hof. Es gibt noch mehr zu tun.

Spielfeld 2: Der subventionierte Riesenkuhstall

»Wachse oder weiche!«

So lautet die Devise für Landwirt:innen in Europa seit Jahren, zumindest wenn sie von den Subventionszahlungen der EU profitieren wollen. »Die jahrelange Förderung der Produktion durch Subventionen seitens der Politik ist natürlich auch Teil des Problems«, sagt Andreas Lueg-Arndt. »So entsteht ein riesiges Überangebot, sodass man teils gar nicht mehr weiß, wohin damit.«

Dabei gab es immer wieder Hoffnungsschimmer: Im Jahr 2015 beschloss die Welthandelsorganisation das Ende von Exportsubventionen für Agrarprodukte, die als besonders schädlich für Landwirt:innen des globalen Südens erkannt wurden. Jedoch fließen bis heute Milliarden in genau solche Produkte: Laut einer Greenpeace-Studie aus dem Jahr 2019 gehen noch immer mehr als 70% der EU-Direktzahlungen – rund 30 Milliarden Euro – in die Herstellung von Fleisch, Milch und Eiern.

Doch das System gerät vor dem Hintergrund einer noch größeren Krise zunehmend unter Druck. Der Klimawandel zwingt die EU allmählich zum Umdenken, denn die derzeitige Struktur der Agrarsubventionen gilt unter Expert:innen als sehr schädlich für den Klima- und Artenschutz. Und da Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bisher viel für mehr Klimaschutz wirbt, könnte sich auch hier noch etwas tun.

Die europäische Landwirtschaft ist erst dann international verträglich, wenn die derzeit für Flächenprämien verwendeten Milliarden in den Umbau zu einer ökologisch- und klimaverträglichen Landwirtschaft und eine artgerechte Tierhaltung mit mehr Platz, Auslauf und Weidehaltung fließen.

- Tobias Reichert von »Germanwatch«

Wer nun denkt: »Moment mal, wo bleiben denn jetzt Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und Co.?« Keine Sorge, wir haben ja noch ein Spielfeld vor uns.

Spielfeld 3: Nebelkerzen im Kühlregal

Meine anfängliche These vom Handelsoligopol der großen 4 hat sich also als zu pauschal erwiesen. Doch auch wenn sie nur das letzte Glied in der Kette vom Acker bis zu unseren Tellern sind – idyllisch wie im Werbeprospekt geht es hier nicht zu.

Der Preiskampf zwischen den großen 4 ist unerbittlich. Jeder Cent, den ein Produkt mehr oder weniger kostet, zählt: »Kaufen Sie doch mal einen Warenkorb aus 15 Produkten im niedrigsten Preissegment in den verschiedenen Handelsketten. Dann werden Sie feststellen, dass ihr Warenkorb fast überall das Gleiche kosten wird«, sagt Bernhard Burdick von der Verbraucherzentrale NRW. Es geht um die sogenannte »Preisführerschaft«, wie Burdick erklärt: »Wer zuerst mit einem Lieferanten verhandelt, legt in diesem Bereich quasi den Preis für den gesamten Markt fest.«

Das kann – je nach Perspektive – negative wie positive Folgen haben: Im März 2020 ist so zuletzt ein um 6 Cent höherer Preis pro Liter Milch herausgekommen – allerdings erst, nachdem 150 Landwirt:innen mit ihren Traktoren aus Protest die Werkstore einiger Aldi-Zentrallager blockiert hatten. Lidl zog wenig später nach.

Doch wer bekommt diesen kleinen, hart umkämpften Aufpreis am Ende? Wie viel davon wird an die Landwirt:innen weitergegeben? Das ist selbst für den Verbraucherschützer Burdick nicht nachzuvollziehen: »Das Problem ist, dass der gesamte Prozess für Außenstehende komplett intransparent ist«, kritisiert er.

Der andauernde Preiswettbewerb ist einer der Gründe dafür, dass Verbraucher:innen in Deutschland über Jahrzehnte hinweg zu gnadenlosen Schnäppchenjäger:innen geworden seien: »Dieser Wettbewerb wird weitestgehend nicht über die Qualität der Produkte oder guten Service geführt, sondern über den Preis. Das ist in vielen anderen europäischen Ländern unvorstellbar«, so Burdick. Besonders kritisch sieht er dabei die Discounter: »Das sind natürlich die Preistreiber par excellence.« Kein Wunder, dass das Modell »Discounter« weltweit mit Deutschland verbunden wird und Aldi und Lidl auch rund um den Globus den Discountmarkt bestimmen.

Ich sage es mal gerade heraus: Die können uns den letzten Scheiß verkaufen, wenn nur das Marketing stimmt. Klar lassen wir Verbraucher:innen uns auch leicht verführen, aber die Marketingexpert:innen wissen eben genau, wie sie uns mit vehementem Auftreten und bestimmten Begriffen zu fassen kriegen.

- Bernhard Burdick, Verbraucherzentrale NRW

Besonders augenscheinlich werde die irreführende Produktwerbung im Fleischsegment: »Fleisch ist im Wesentlichen ein namenloses Produkt bei uns. Das Marketing für Billigfleisch unterscheidet sich kaum von dem für qualitativ hochwertiges«, sagt Bernhard Burdick. Warme Farben, blumige Slogans wie »Wir lieben unsere Tiere« und dann noch irgendein nicht staatlich geschütztes Siegel – fertig ist das freundliche Nackensteak aus Massentierhaltung. »Glaubt man dem Marketing der Handelsketten, dann gibt es keine schlechten Produkte in den Regalen.«

Dass wir das als Verbraucher:innen so wollen, will Burdick nur begrenzt gelten lassen: »Wenn laut Marketing alles wunderbar ist bei der Erzeugung der Produkte, dann ist es nicht verwunderlich, dass viele zum günstigsten greifen – diese Kaufentscheidung auf Basis dieser Informationen ist rational.« Auch hier fehle es also an Transparenz gegenüber den Kund:innen.

»Market for Lemons«

Das »Market for Lemons«-Modell beschreibt, wie sich aufgrund mangelnder Informationen zwischen Verbraucher:innen und Anbieter:innen ein Markt für qualitativ schlechtere Produkte entwickeln kann. Der amerikanische Ökonom George Akerlof erklärt das Phänomen anhand eines Gebrauchtwagenkaufs: Haben Verbraucher:innen die Wahl zwischen 2 ähnlichen Wagen, können aber die Qualitätsunterschiede nicht einschätzen, werden sie sich rein rational für den günstigeren der beiden entscheiden – welcher sich eher als Schrott (im Amerikanischen »lemon« genannt) entpuppen kann.

Ein Beispiel dafür, dass viele Menschen für verlässlich bessere Qualität bereit sind, mehr zu zahlen, ist die Kennzeichnung von Eiern: »Als die Verbraucher:innen klar erkennen konnten, aus welcher Haltungsform ihr Ei stammt, hat sich der Markt innerhalb kürzester Zeit gedreht. Der Handel hat im vorauseilenden Gehorsam alle Käfigeier aus dem Regal genommen, schon bevor sie nicht mehr verkauft werden durften.«

Für Fleisch haben die Handelsketten zwar die Haltungskennzeichnung eingeführt und ein wenig mehr Transparenz ermöglicht. Dass das Angebot trotzdem zu wünschen übrig lässt, hat Greenpeace zuletzt öffentlichkeitswirksam entlarvt: Fast 70% des Frischfleisches in Supermärkten und Discountern kommt aus der schlechtesten Haltungsform. Bei Schweinefleisch seien es sogar 85%. Das tatsächlich tiergerechter produzierte Fleisch aus Haltungsform Stufe 3 und 4 wird im Handel kaum angeboten.

Solche verlässlichen Rahmenbedingungen für höhere Produktionsstandards müsse der Gesetzgeber schaffen – und dann auch für strenge Kontrollen sorgen. »Wenn die Standards hier hochgeschraubt werden, steigen auch die Preise. Das hilft nicht nur den Landwirten, sondern auch den Tieren«, ist sich Bernhard Burdick sicher.

Warum billige Lebensmittel keine soziale Wohltat sind

Am Ende bleibt ein wichtiges Argument: Millionen von Menschen in Deutschland sind arm – und auf günstige Lebensmittel angewiesen. Industrie und Handel nutzen diesen Umstand nur zu gerne als Scheinargument, um sich so gegen grundsätzliche Veränderungen zu stemmen. Doch diese Argumention beruht auf einem grundlegenden Denkfehler: der Psychologie des Mangels.

Denn die Wahrheit ist: Es ist ausreichend Geld da für gesunde und für Mensch und Tier verträglich hergestellte Lebensmittel. Es ist nur sehr ungleich verteilt. Anders gesagt: Nicht die Lebensmittel müssen billiger werden, damit arme Menschen sie sich leisten können. Sondern Menschen müssen weniger arm werden, um sich gute Lebensmittel leisten zu können.

»Das ist dann eine Frage der Sozialpolitik, nicht der Agrarpolitik«, findet auch Bernhard Burdick.

Der Hartz-IV-Tagessatz für Lebensmittel für ein Kind im Alter von 6–14 Jahren beträgt übrigens 4,15 Euro.

Mit Illustrationen von Mirella Kahnert für Perspective Daily